Juan Ramón Jiménez (1881–1958): El Poeta de la Belleza Pura y la Espiritualidad que Transformó la Lírica Española

Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, en el seno de una familia acomodada. La familia Jiménez se dedicaba al cultivo de viñedos y la elaboración de caldos, lo que les permitió disfrutar de una estabilidad económica que, más tarde, fue clave para el desarrollo artístico del joven Juan Ramón. La casa en la que vivió sus primeros años, ubicada en la calle de la Ribera de Moguer, fue el escenario de su infancia, aunque, en 1887, la familia se trasladó a una nueva residencia en la calle Nueva, que hoy alberga el museo dedicado a su figura.

A pesar de este entorno privilegiado, los primeros años de vida de Juan Ramón estuvieron marcados por una soledad profunda. El propio poeta describió su niñez como triste y aislada, una época en la que desarrolló una fuerte inclinación hacia la introspección. «De esos años recuerdo que jugaba muy poco, y que era gran amigo de la soledad», confesó más tarde. Esta inclinación a la introspección y la observación de su entorno natural, especialmente el campo y el mar, moldearon tanto su personalidad como su obra literaria. La belleza de la naturaleza que le rodeaba se convirtió en una de sus mayores fuentes de inspiración, y su capacidad para plasmar sus emociones a través de la observación fue una de las características que definieron su poesía a lo largo de su vida.

La familia de Juan Ramón, aunque culta y respetuosa de las tradiciones, no fue especialmente inclinada hacia las artes. Sin embargo, el joven Jiménez mostró un temprano interés por las artes plásticas, particularmente por la pintura. Su vocación artística, inicialmente enfocada en el dibujo y la pintura, fue alimentada por el entorno familiar que, aunque no directamente vinculado con la creación artística, le permitió desarrollar una sensibilidad estética que pronto se trasladó al campo literario.

En su adolescencia, Juan Ramón Jiménez comenzó a manifestar su inclinación por el arte, y su formación escolar no pasó desapercibida. Cursó el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas en el Puerto de Santa María, en Cádiz, un periodo en el que ya se perfilaban sus intereses literarios. Aunque en ese momento la pintura parecía ser su principal preocupación, la lectura y la poesía también comenzaron a ocupar un lugar importante en su vida. La obra de Bécquer, en particular, dejó una huella profunda en el joven poeta, y las melodiosas rimas del autor sevillano fueron una de sus primeras influencias literarias. La poesía melancólica y sensual de Bécquer se reflejaría, más tarde, en la obra de Juan Ramón, especialmente en sus primeros versos.

A principios de 1896, con apenas 15 años, Juan Ramón se trasladó a Sevilla, decidido a formarse en la Facultad de Derecho, aunque su verdadero interés seguía siendo la pintura. Sin embargo, la presión familiar lo obligó a matricularse en la carrera de Derecho, con la esperanza de que siguiera una trayectoria profesional estable. Pero la vocación artística del joven poeta era tan fuerte que pronto comenzó a dedicar más tiempo a la escritura y la lectura de poesía que a sus estudios de Derecho. En esos años de juventud, la influencia de los poetas modernistas fue evidente en la obra de Juan Ramón. En particular, se sintió atraído por la estética de Rubén Darío, el gran representante del Modernismo hispanoamericano, cuyas ideas sobre la renovación poética encontraron un eco profundo en el joven escritor de Moguer.

Durante su estancia en Sevilla, Juan Ramón Jiménez no solo se dedicó a la escritura, sino que también inició su formación pictórica en el estudio de un pintor neoimpresionista sevillano. Este período formativo en Sevilla fue clave para su desarrollo artístico, ya que le permitió conectarse con el arte en su totalidad, tanto en su vertiente visual como literaria. Sin embargo, su paso por la Facultad de Derecho fue efímero. A pesar de los esfuerzos de su familia por orientarlo hacia una carrera convencional, el joven poeta abandonó los estudios de Derecho en favor de su pasión por las letras y la pintura, decisión que, aunque conflictiva en su momento, fue determinante en su vida posterior.

En 1900, impulsado por el deseo de ampliar su horizonte cultural, Juan Ramón se trasladó a Madrid, invitado por Francisco Villaespesa, un poeta modernista almeriense que residía en la capital desde 1897. Villaespesa, que había leído los primeros poemas de Juan Ramón, publicados en revistas literarias de Huelva y Sevilla, compartía su admiración por la obra de Rubén Darío. Juntos, Villaespesa y Darío ejercieron una gran influencia sobre el joven poeta. Fue precisamente Darío quien sugirió el título de su primer poemario, Almas de violeta, mientras que Valle-Inclán propuso el título de Ninfeas para su segundo libro.

La llegada de Juan Ramón a Madrid marcó un hito importante en su carrera literaria. En la capital, el joven poeta comenzó a dar a conocer sus poemas en revistas literarias de la ciudad. Aunque la acogida fue cálida y sus primeros libros fueron bien recibidos, la gran ciudad no logró adaptarse a su carácter introvertido y melancólico. El bullicio de Madrid, con su vida social agitada y sus ritmos frenéticos, provocó en él una crisis nerviosa que lo sumió en una profunda depresión. Juan Ramón Jiménez no estaba preparado para la vida urbana, y pronto comenzó a sentir que había fracasado en su aventura madrileña. Esta sensación de fracaso lo llevó a regresar a Moguer a finales de mayo de 1900, apenas dos meses después de su llegada a Madrid.

El regreso a su pueblo natal, sin embargo, no significó el fin de sus inquietudes emocionales. A comienzos de julio de 1900, Juan Ramón vivió una de las tragedias más grandes de su vida: la muerte repentina de su padre. Este golpe emocional afectó profundamente al poeta, quien comenzó a enfrentarse con una depresión aún más profunda. En busca de alivio, Juan Ramón Jiménez recurrió a la fortuna familiar para costearse un tratamiento psiquiátrico en el nosocomio de Castell d’Andorte, en Burdeos, Francia, donde se trataba a los enfermos mentales bajo la dirección del reconocido especialista doctor Lalanne. La estancia en el sanatorio fue crucial para el desarrollo de su obra literaria, ya que durante su tiempo en Francia, el poeta se sumergió en la lectura de la poesía francesa, especialmente la de los parnasianos y simbolistas, lo que influyó profundamente en la evolución de su estilo.

El tratamiento en Francia, aunque no le permitió liberarse por completo de sus problemas emocionales, tuvo un efecto positivo en su vida personal y literaria. En el ámbito sentimental, Juan Ramón vivió varias experiencias amorosas que influirían en su poesía. Estas vivencias románticas, junto con sus lecturas de la poesía francesa, dieron lugar a su tercer libro de poemas, Rimas (1902), un volumen que marcó un cambio hacia un estilo más sofisticado y filosófico. Con la publicación de Rimas, Juan Ramón Jiménez consolidó su lugar en la literatura española, y su nombre comenzó a ser reconocido en los círculos literarios madrileños.

Este período de formación temprana, en el que se mezclaron las influencias poéticas, las crisis emocionales y las experiencias vitales, fue clave para el desarrollo de la obra de Juan Ramón Jiménez. Su personalidad introspectiva y su visión del mundo, reflejada en su poesía, le permitieron destacarse como un poeta único, cuya obra trascendió las convenciones de su tiempo.

La Formación Poética y los Primeros Poemarios

Tras su regreso a Moguer y su estancia en el sanatorio de Burdeos, la vida de Juan Ramón Jiménez no tardó en entrar en una nueva fase, marcada por su constante evolución poética. Aunque las dificultades emocionales continuaban acompañándolo, el poeta encontró en la literatura una vía de escape y una forma de canalizar sus profundas inquietudes. Su retorno a la capital española en 1901, después de su estancia en Francia, no se realizó con el ánimo de continuar su carrera profesional en Derecho, sino con el objetivo de consolidarse como escritor. Ya no era el joven inseguro que había llegado a Madrid un año antes, sino un poeta con una visión más clara de su propósito.

La década de 1900 fue crucial para Juan Ramón Jiménez. Durante esos años, el poeta comenzó a forjar su identidad literaria y a integrar los principios del Modernismo en su obra. A este movimiento estético se unieron tanto la influencia de los simbolistas franceses, especialmente los de la poesía de Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé, como la tradición hispánica representada por Bécquer. La fusión de esas influencias se manifestó de manera clara en sus primeros libros. Almas de violeta (1900) y Ninfeas (1900) reflejan, con evidente destreza, un modernismo más cercano a la obra de Rubén Darío y a las preocupaciones estéticas de la época. Los colores vibrantes y las imágenes sensoriales de esos primeros poemarios mostraban el interés del poeta por la belleza y la emoción intensas, elementos clave del movimiento modernista.

Sin embargo, a pesar de su innegable calidad, los primeros libros de Jiménez, aunque bien recibidos por la crítica, no tuvieron el impacto esperado en la sociedad literaria española. La poesía modernista, que ya vivía sus últimos momentos de apogeo en Europa, comenzaba a ser reemplazada por una tendencia más contenida y formal, que se desarrollaría en la década siguiente. Aunque Jiménez estaba profundamente influenciado por el modernismo, pronto fue evidente que su verdadera vocación poética se encontraba en otro lugar: la búsqueda de la «poesía pura».

Su segundo libro, Rimas (1902), fue el que marcó un punto de inflexión en su carrera. En esta obra, Juan Ramón comenzó a liberarse de los excesos ornamentales del Modernismo y a desarrollar una voz más propia, basada en la observación precisa de los sentimientos y las emociones más sutiles. En Rimas, se muestra la transición del poeta desde la forma exuberante hacia una poesía más depurada, que anticipaba su futura obra. Con Rimas, Juan Ramón Jiménez se alejó de las formas floridas y de las preocupaciones estéticas superficiales que dominaban el Modernismo, para acercarse a una lírica más profunda y reflexiva, más vinculada con la esencia misma del ser humano.

La influencia de la poesía simbolista y de los grandes poetas románticos se deja sentir en Rimas, pero al mismo tiempo se puede ver la germinación de lo que sería el gran sello de Juan Ramón Jiménez: su obsesión por la belleza más pura, la que no necesita adornos ni artificios para llegar al alma del lector. Es aquí donde se observa su habilidad para capturar la espiritualidad humana y las emociones más complejas, una característica que definirá toda su producción poética posterior.

Después de la publicación de Rimas, el poeta sufrió una crisis emocional que lo llevó a sumergirse en un periodo de aislamiento. Durante este tiempo, se refugió en la soledad y continuó desarrollando su estilo literario, influido por nuevas lecturas y por su creciente fascinación por la filosofía. En este periodo, los temas de la muerte, la nostalgia y la reflexión sobre el ser humano se convirtieron en elementos fundamentales de su obra. La poesía de Juan Ramón se fue alejando cada vez más de los temas ornamentales del Modernismo y se acercaba, poco a poco, a una lírica más introspectiva y filosófica, que le permitiría desarrollar lo que él mismo denominaría la «poesía pura».

Uno de los libros más representativos de este cambio fue Arias tristes (1903), en el que se encuentra la maduración del poeta hacia un estilo más reflexivo y profundo. La obra es un excelente ejemplo de su transición hacia una poesía más intelectual y menos decorativa. El dolor y la tristeza se reflejan en sus versos de manera sutil, y la búsqueda de la belleza interior se convierte en el principal motor de su creatividad. En este volumen, el poeta comienza a definir las pautas de lo que será su obra a lo largo de los años: una poesía depurada, centrada en la emoción genuina y en la elevación del espíritu humano.

Por su parte, la llegada de Zenobia Camprubí, su futura esposa, en 1912, fue otro de los hitos fundamentales de su vida y de su obra. Zenobia, una mujer culta y profundamente interesada en las letras, tuvo una influencia decisiva sobre Juan Ramón. A pesar de su introversión, la relación con Zenobia lo llevó a experimentar un amor profundo y a integrarse más activamente en la vida literaria. La fascinación de Juan Ramón por Zenobia es palpable en sus escritos, y su influencia en la vida del poeta fue tal que, en sus primeros años juntos, Juan Ramón le dedicó algunos de sus poemas más bellos.

En la época de su relación con Zenobia, Juan Ramón Jiménez comenzó a experimentar una nueva fase en su escritura, orientada hacia la «poesía pura», un concepto que definió como la creación de versos despojados de todo ornamento innecesario, que buscan la esencia de la belleza misma. Esta etapa, que comienza a gestarse a partir de su matrimonio con Zenobia, se refleja en la obra Estío (1915), un libro que será recordado por su claridad, su precisión y su profunda carga emocional.

El concepto de «poesía pura» que Juan Ramón adoptó a partir de estos años se caracterizaba por la búsqueda de la esencia y de la pureza en las palabras, alejándose de las formas poéticas tradicionales para alcanzar una expresión más sobria y más intelectual. La poesía, para él, debía ser el reflejo de la verdad y de la belleza esencial, libre de las interferencias de la realidad material. En este sentido, la poesía de Juan Ramón Jiménez se convirtió en una forma de meditación constante sobre la naturaleza y la existencia humana, en una exploración profunda del ser y de los sentimientos que lo componen.

Piedra y cielo (1919), otro de sus libros más importantes, marca una culminación en esta búsqueda de la «poesía pura». Con este libro, Juan Ramón logró alcanzar una nueva altura en su estilo. Los versos de Piedra y cielo son la expresión más completa de su concepción estética, un equilibrio perfecto entre la simplicidad y la profundidad, entre la emoción y la razón. Es un volumen que encapsula la totalidad de su obra, y que lo posiciona como uno de los grandes poetas de la literatura española del siglo XX.

La evolución poética de Juan Ramón Jiménez, que comenzó en la exuberancia modernista de Almas de violeta y Ninfeas, pasó por la melancolía y la reflexión de Rimas y Arias tristes, hasta llegar a la madurez de Piedra y cielo y Estío, fue un proceso lento y tortuoso. Pero este proceso también fue el que le permitió encontrar su verdadera voz literaria, una voz que lo situó en la cima de la poesía española y que le ganó el reconocimiento internacional.

El Enlace con Zenobia Camprubí y la Evolución hacia la «Poesía Pura»

La relación entre Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí marcó un giro crucial en la vida y en la obra del poeta. Zenobia, escritora y traductora, no solo fue la musa que inspiró muchos de sus poemas más hermosos, sino también una influencia intelectual fundamental en su desarrollo literario. Su encuentro en 1913 en Madrid, cuando Juan Ramón ya era un poeta consolidado pero todavía en busca de su verdadera voz, representó una transformación tanto en su vida personal como en su evolución literaria.

Zenobia era una mujer culta, sensible y profundamente interesada en la literatura. De familia catalana, había vivido en los Estados Unidos y desarrollado una intensa formación académica, además de ser una traductora talentosa que vertió al español obras de autores como Rabindranath Tagore. Fue precisamente gracias a Zenobia que Juan Ramón conoció la obra de Tagore, un autor cuyas ideas sobre la poesía, la naturaleza y la espiritualidad lo cautivaron profundamente. El impacto de Tagore en la poesía de Jiménez fue tal que su influencia se reflejó en sus escritos posteriores, dando lugar a una poesía más espiritual y contemplativa, que se alejaba de los excesos del Modernismo y de las formas más superficiales de la estética simbólica.

Desde el momento en que conoció a Zenobia, Juan Ramón sintió una atracción irresistible hacia ella. Su relación no fue solo un amor pasional, sino también una profunda conexión intelectual. La joven escritora se convirtió en su compañera incondicional y en la gran defensora de su obra. Además, fue Zenobia quien animó a Juan Ramón a dejar de lado las preocupaciones materiales y a sumergirse completamente en su vida como poeta, sin preocuparse por las dificultades económicas. En este sentido, la relación con Zenobia fue esencial no solo en el ámbito emocional, sino también en el apoyo que le brindó para continuar su carrera literaria.

El amor entre Juan Ramón y Zenobia no fue fácil al principio, pues la joven escritora resistió durante un tiempo los avances del poeta. A pesar de su incansable cortejo, Zenobia mostró inicialmente reticencia, tal vez por la diferencia de edad y la peculiar naturaleza de Juan Ramón, quien a menudo se mostraba retraído y melancólico. Sin embargo, con el tiempo, la pasión del poeta y su constante dedicación acabaron por conquistarla. Juan Ramón, quien anteriormente había dicho que todas sus amadas anteriores eran meros productos de su invención poética, juró a Zenobia que ella era la única mujer que realmente amó.

El matrimonio de Juan Ramón y Zenobia se celebró en Nueva York, en 1916, y estuvo marcado por una intensidad emocional que se reflejó en la poesía del poeta. El primer gran poema amoroso que Juan Ramón le dedicó fue Diario de un poeta recién casado (1916), un libro lleno de lirismo, pasión y una especie de serenidad reflexiva que se palpaba en cada verso. Esta obra no solo era una declaración de amor, sino también una exploración de la intimidad emocional y de las dinámicas de su relación, y reflejaba su visión de la vida en pareja como una forma de elevarse espiritualmente.

A lo largo de su vida con Zenobia, Juan Ramón Jiménez experimentó una notable evolución en su estilo poético. El sentimiento de amor, intensamente experimentado a través de su relación con Zenobia, se entrelazó con sus meditaciones sobre la naturaleza y la búsqueda de la belleza más pura, características fundamentales de lo que él mismo llamaba la «poesía pura». Para Jiménez, esta poesía no solo implicaba un dominio técnico del verso, sino una forma de conectar con la esencia de la vida, la naturaleza y el ser humano. El amor y la espiritualidad fueron las fuerzas que guiarían la poesía de Jiménez en los años posteriores.

El concepto de «poesía pura» se fue consolidando en la obra de Juan Ramón a medida que avanzaba en su carrera. Esta tendencia se caracteriza por una búsqueda constante de la simplicidad, la claridad y la pureza en la expresión poética, en contraposición a las formas decorativas y ornamentales del Modernismo. En este sentido, la poesía de Juan Ramón se alejó de las complejidades formales para centrarse en lo esencial: la emoción pura, la visión de la belleza que se encuentra en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. La influencia de su relación con Zenobia y su fascinación por la espiritualidad de Tagore se reflejaron en esta evolución estética, que le permitió alcanzar un estilo más intelectual y reflexivo.

Esta transición hacia la «poesía pura» se materializó en una serie de obras claves que marcaron la evolución de su estilo. En 1917, después de su boda, publicó Estío, un libro lleno de imágenes líricas que evocaban la naturaleza, la luz y la belleza del mundo. En este poemario, se puede observar un claro distanciamiento de la poesía modernista, con una forma más depurada y unas imágenes que buscaban lo esencial y lo eterno en la naturaleza. El poeta se alejaba de la ornamentación y los excesos sensoriales, y se dirigía hacia una poesía más abstracta, centrada en la idea de la belleza que no depende de lo material.

Al mismo tiempo, la relación con Zenobia también tuvo un impacto importante en la vida emocional de Juan Ramón. La figura de Zenobia se convirtió en un faro de luz en su vida, ayudando a apaciguar sus crisis emocionales y proporcionándole el apoyo necesario para enfrentar los momentos de soledad y depresión que siempre marcaron su carácter. Si bien la relación amorosa no estuvo exenta de dificultades, especialmente debido a los problemas de salud de Zenobia, la conexión espiritual entre ambos se mantuvo inquebrantable a lo largo de los años.

En 1919, Juan Ramón Jiménez publicó uno de los libros que consolidó su posición como uno de los grandes poetas de la literatura española: Piedra y cielo. Esta obra refleja la evolución completa de su estilo hacia la «poesía pura». A lo largo de este libro, el poeta aborda temas como la espiritualidad, la naturaleza, el amor y la muerte, pero siempre con un tono sobrio y meditativo que dista de la exuberancia y el lirismo de sus primeros años. Es una obra marcada por la serenidad y la reflexión, características que definieron la segunda etapa de la obra de Juan Ramón.

La relación con Zenobia también desempeñó un papel clave en su viaje a Estados Unidos, donde la pareja residió durante varios años y vivió experiencias que enriquecerían aún más la obra de Juan Ramón. Fue en Nueva York donde el poeta se sumergió en la vida literaria estadounidense, mientras que su creciente fascinación por las ideas espirituales y filosóficas se reflejaba en su poesía. Durante este tiempo, se produjo una mayor intensificación de la meditación sobre la naturaleza, la vida y la muerte, elementos que caracterizan los últimos años de su producción poética.

El impacto de Zenobia sobre la obra de Juan Ramón fue, por tanto, crucial. No solo fue una musa para su poesía, sino también una figura central que ayudó a modelar la dirección de su carrera literaria. Su influencia se dejó sentir en los temas, la forma y la profundidad de la poesía de Jiménez, que se transformó en una de las voces más relevantes de la literatura del siglo XX. La combinación de su amor por Zenobia, su fascinación por la espiritualidad y su busca constante de la belleza pura transformaron a Juan Ramón Jiménez en uno de los poetas más importantes de la lengua española.

El Protagonismo en la Poesía Española y las Disputas Literarias

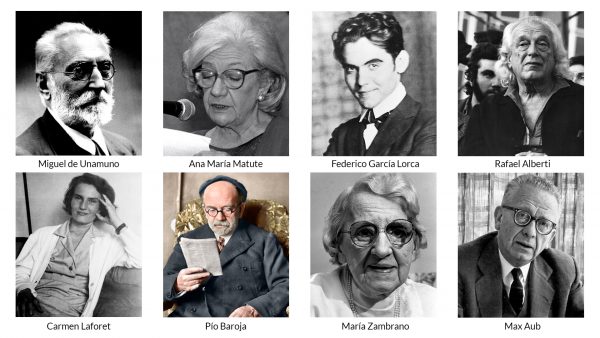

A lo largo de los años, Juan Ramón Jiménez se consolidó como uno de los poetas más influyentes de la literatura española del siglo XX. Su obra, siempre en constante evolución, dejó una huella indeleble en la poesía española y en la poesía hispanoamericana. Sin embargo, a medida que su figura se fue haciendo más prominente, también lo hicieron las disputas y tensiones con otros escritores y movimientos literarios contemporáneos. En particular, su relación con la Generación del 27, un colectivo de poetas que incluyó a nombres como Luis Cernuda, Rafael Alberti, Pedro Salinas y Vicente Aleixandre, estuvo marcada por desacuerdos y distanciamientos.

La Generación del 27: Un Mentor en Crisis

En la década de 1920, la Generación del 27 se consolidó como uno de los movimientos más importantes de la literatura española, y Juan Ramón Jiménez, a pesar de su carácter solitario y su tendencia al aislamiento, jugó un papel fundamental en la formación de estos poetas jóvenes. De hecho, fue reconocido como uno de los principales mentores y guías del grupo. Su influencia fue especialmente notable en los primeros años del colectivo, cuando los poetas del 27 todavía buscaban una dirección clara en sus escritos.

Luis Cernuda, Pedro Salinas y Vicente Aleixandre fueron algunos de los poetas más cercanos a Juan Ramón, quienes reconocieron en él la grandeza de su obra y la profundidad de su enfoque filosófico. Sin embargo, a medida que la Generación del 27 fue evolucionando y adoptando nuevas estéticas literarias, las diferencias entre ellos y Juan Ramón Jiménez se hicieron evidentes. Si bien la influencia del poeta de Moguer sobre sus discípulos fue significativa, su enfoque de la poesía como una búsqueda espiritual y pura no fue completamente compartido por todos los miembros del grupo.

En particular, Luis Cernuda, uno de los poetas más destacados de la generación, mantuvo una relación ambigua con Juan Ramón. Aunque Cernuda reconocía la grandeza de la obra de su mentor, también criticaba su excesivo hermetismo y su tendencia al aislamiento. En varias ocasiones, Cernuda se mostró crítico con la actitud arrogante de Juan Ramón y su distanciamiento de las preocupaciones humanas en favor de una poesía abstracta y filosófica. Esta tensión fue más evidente cuando la Generación del 27 comenzó a mostrar un mayor interés por la poesía más social y comprometida, mientras que Juan Ramón Jiménez seguía defendiendo su «poesía pura», que rechazaba cualquier tipo de compromiso político o social.

El distanciamiento de Juan Ramón con la Generación del 27 se hizo más claro cuando se negó a participar en el Homenaje a Góngora organizado por los poetas del 27 en 1927. Este evento, que se celebró en el Ateneo de Sevilla, fue considerado un momento clave en la historia de la poesía española, ya que unió a los poetas de la generación en torno a la figura de Luis de Góngora, el gran poeta del Siglo de Oro. Sin embargo, Juan Ramón Jiménez, fiel a su visión de la poesía como algo superior y apartado de los movimientos colectivos, se negó a participar en este homenaje. Su rechazo al evento fue percibido como una muestra de su individualismo y de su creciente desconfianza hacia los movimientos literarios que comenzaban a tomar fuerza.

A pesar de su distanciamiento de la Generación del 27, Juan Ramón continuó manteniendo un papel destacado en los círculos literarios, y su influencia sobre los poetas más jóvenes seguía siendo indiscutible. Sin embargo, sus desavenencias con los nuevos poetas se profundizaron aún más cuando se produjo otro episodio polémico en el que el poeta se sintió ofendido por la aparición de uno de sus poemas debajo de un texto de Miguel de Unamuno en una publicación literaria editada por los poetas del 27. Este incidente, aunque menor en apariencia, evidenció la creciente fricción entre Juan Ramón y los poetas más jóvenes, quienes se sentían ya lo suficientemente independientes como para seguir su propio camino, a menudo en oposición a las ideas de su mentor.

La Evolución de su Carácter: Aislamiento y Desprecio hacia la Nueva Poesía

La actitud de Juan Ramón Jiménez hacia los poetas del 27, y en general hacia los movimientos literarios de su época, se fue volviendo cada vez más distante y despectiva. Si bien al principio mostró cierto apoyo hacia los poetas jóvenes, su creciente desdén hacia sus contemporáneos y su tendencia a tratar a la nueva generación con desprecio se hicieron evidentes con el tiempo. En una conversación con José Bergamín, Juan Ramón llegó a tildar a los poetas del 27 de «mariconcillos de playa», haciendo una referencia peyorativa a sus preferencias sexuales y, en general, a la falta de profundidad que él percibía en su poesía. Esta actitud beligerante, cargada de hostilidad, se vio reflejada en sus escritos y en sus intervenciones en los círculos literarios.

Además de sus críticas a los poetas del 27, Juan Ramón también mostró su desprecio por la nueva poesía que estaba tomando fuerza en Hispanoamérica, especialmente la obra de Pablo Neruda, quien se convirtió en una figura central de la poesía latinoamericana y que, en cierto modo, representaba la antítesis de la «poesía pura» de Juan Ramón. En una de sus intervenciones más duras, Juan Ramón calificó a Neruda de «grande poeta malo», burlándose de su estilo y de su enfoque hacia la poesía. La animosidad entre ambos poetas era palpable, y se convirtió en uno de los episodios más significativos de la pugna entre las dos vertientes poéticas que dominaron la literatura de la época.

A medida que avanzaba la década de 1920, el poeta de Moguer se fue aislando cada vez más de la vida literaria. La crítica mordaz hacia sus contemporáneos y su creciente individualismo lo separaron de la mayoría de los intelectuales y escritores de su tiempo, incluidos aquellos que, en algún momento, fueron sus seguidores más cercanos. Ramón Gómez de la Serna, uno de los principales referentes del vanguardismo en España, también se alejó de Juan Ramón debido a sus posturas cada vez más intransigentes. En una ocasión, Gómez de la Serna le remitió un telegrama que fue una auténtica bofetada para el poeta: «Amigablemente. Te felicitamos por tu Platero y yo. Es el burro más burro de todos los burros que hemos conocido». Este tipo de intervenciones despectivas contribuyeron a reforzar la imagen de Juan Ramón como una figura engreída, distante y ajena a las realidades sociales y literarias de su tiempo.

La Guerra Civil y el Exilio

El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 marcó un punto de inflexión en la vida de Juan Ramón Jiménez. A pesar de su creciente aislamiento y sus tensiones con otros escritores, el poeta se alineó con la República en el conflicto, y, en un gesto filantrópico, acogió en su casa a varios niños huérfanos. No obstante, la inestabilidad política y social de España lo empujó a abandonar su patria en agosto de 1936, cuando fue nombrado agregado cultural en la Embajada de España en Washington.

El exilio fue otro momento decisivo en la vida de Juan Ramón. Durante los años siguientes, vivió en diversos países del continente americano, desde Cuba hasta Puerto Rico, donde siguió siendo una figura literaria destacada. Sin embargo, sus problemas emocionales y su constante búsqueda de la perfección literaria nunca lo dejaron en paz. La distancia con España y su creciente soledad afectaron profundamente su estado de ánimo, y su salud mental y física se deterioraron notablemente en los últimos años de su vida.

La Última Etapa, el Nobel y la Muerte

Los últimos años de Juan Ramón Jiménez fueron una mezcla de reconocimiento literario internacional y sufrimiento personal. Después de haber pasado por una serie de tragedias, tanto en el plano personal como en el profesional, el poeta de Moguer vio cómo su obra era finalmente apreciada en todo el mundo, aunque a un alto precio emocional. Su vida en el exilio, las enfermedades de su esposa Zenobia Camprubí y su propio deterioro físico y psicológico marcaron los años finales de su existencia, un periodo en el que la búsqueda espiritual de la belleza que había guiado toda su obra alcanzó una dimensión aún más profunda.

El Reconocimiento Internacional y el Premio Nobel

En 1956, la Academia Sueca concedió a Juan Ramón Jiménez el Premio Nobel de Literatura, uno de los más altos honores que un escritor puede recibir. Esta distinción fue, en cierto modo, el reconocimiento tardío de la grandeza literaria de Jiménez, quien a lo largo de su carrera había estado más concentrado en su propia perfección poética que en la fama o el reconocimiento público. La Academia lo premió por una obra que, según su resolución, «constituyó un ejemplo de honda espiritualidad y artística pureza en lengua castellana».

La noticia del Nobel, aunque histórica para la literatura española y latinoamericana, no trajo consigo la alegría esperada para el poeta. Juan Ramón Jiménez se encontraba profundamente afectado por el estado de salud de su esposa Zenobia, quien sufría de un tumor canceroso. La noticia del Nobel llegó en un momento en que la angustia de su vida personal parecía haber alcanzado su punto más álgido. La cercanía de la muerte de Zenobia, el amor de su vida, hizo que el galardón le trajera más dolor que satisfacción. De hecho, se ha dicho que el poeta, al recibir la llamada de la Academia Sueca, no mostró signos de gran emoción, sino que, por el contrario, se mostró abatido y en completo desconcierto.

Aunque el Nobel fue un reconocimiento a su obra, no fue suficiente para calmar los tormentos personales de Jiménez, quien se encontraba sumido en una profunda tristeza. La muerte de Zenobia, ocurrida apenas tres días después de que el poeta recibiera la noticia del galardón, marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Juan Ramón. La partida de su esposa dejó al poeta desolado, y la noticia de la muerte de Zenobia apenas tuvo cabida en su conciencia, tan devastada por la pena que lo envolvía.

El Sufrimiento de Zenobia Camprubí

La enfermedad de Zenobia fue uno de los factores más devastadores para Juan Ramón Jiménez en los años previos a su propia muerte. Desde que se instaló en Puerto Rico, la salud de Zenobia había comenzado a declinar, y su lucha contra el cáncer fue larga y dolorosa. A pesar de su propio sufrimiento físico y emocional, Zenobia siguió siendo el principal apoyo de Juan Ramón, quien en su soledad recurría a ella no solo como esposa, sino como confidente y compañera en su viaje literario y emocional.

La enfermedad de Zenobia, además, intensificó la tendencia de Juan Ramón a aislarse. Aunque los dos habían mantenido una vida activa en términos literarios, asistiendo a eventos culturales y realizando viajes por América, el deterioro físico de Zenobia los fue retirando poco a poco del panorama público. El poeta se dedicó por completo al cuidado de su esposa, y sus propios problemas de salud, sumados a la creciente tristeza, lo llevaron a caer en un estado de depresión profunda.

A pesar de los esfuerzos médicos, Zenobia falleció en 1956, dejando a Juan Ramón devastado. La conexión emocional que ambos compartían era tan intensa que la muerte de Zenobia significó no solo la pérdida de su compañera de vida, sino también el colapso de su mundo interior. La vida del poeta perdió el principal eje que le daba sentido, y su capacidad para enfrentar la realidad se vio gravemente afectada. Los últimos años de Juan Ramón estuvieron marcados por una desesperanza profunda, que se reflejó en su poesía, que en este momento de su vida pasó a ser cada vez más introspectiva y espiritual.

La Última Etapa de la Obra Poética: «Animal de Fondo» y «Dios Deseado y Deseante»

Durante sus últimos años de vida, Juan Ramón Jiménez experimentó una evolución en su obra poética, especialmente en sus últimos libros, que reflejaban una profunda crisis espiritual y existencial. En Animal de fondo (1949), una de sus últimas obras más importantes, el poeta se acercó al misticismo, explorando la relación entre el hombre, Dios y la naturaleza. La obra está marcada por una búsqueda de respuestas más allá de la realidad material, y refleja el deseo de trascendencia y de conexión con una realidad superior.

Este libro, que muchos consideran uno de los más profundos de Juan Ramón, representa su regreso a un estilo lírico más directo, pero también mucho más lleno de interrogantes y angustias. La obra está impregnada de la reflexión sobre la muerte y la espiritualidad, dos de los grandes temas que dominaron sus últimos años de vida. La preocupación por la muerte de Zenobia y la aproximación a su propia finitud física impregnaron esta etapa de su poesía.

En 1949, también se publicó Dios deseado y deseante, otra de sus obras de madurez. En este libro, Juan Ramón Jiménez aborda temas religiosos y filosóficos, profundizando en la relación entre el ser humano y lo divino. Su poesía en estos años se convierte en un refugio frente al dolor, una forma de alcanzar la paz y la serenidad mediante la contemplación de lo eterno. La angustia por la cercanía de la muerte, tanto la suya como la de Zenobia, lo empujó a una reflexión más profunda sobre la existencia, la espiritualidad y la redención.

La obra de Juan Ramón Jiménez, en esta última etapa, se caracteriza por una mirada hacia el interior, un regreso a las preguntas esenciales sobre la vida y la muerte. Su estilo poético se fue depurando aún más, con versos cargados de significados metafísicos y espirituales, mientras que su visión del mundo adquirió una intensidad emocional que solo la tragedia de su vida podía generar.

El Último Año: La Muerte del Poeta

A finales de 1957, Juan Ramón Jiménez estaba sumido en una profunda depresión. Su salud física también había sufrido un grave deterioro, y el poeta vivía recluido en su hogar en Puerto Rico, ajeno al bullicio del mundo literario que una vez lo había admirado. La noticia de la muerte de Zenobia había marcado un antes y un después en su vida, y aunque la publicación de su Nobel parecía confirmar su estatus como uno de los grandes poetas de la lengua española, para Juan Ramón, la vida había perdido su sentido.

Finalmente, el 29 de mayo de 1958, Juan Ramón Jiménez falleció en el Hospital Mimiya, en Santurce, Puerto Rico, víctima de un deterioro físico y emocional irreparable. A pesar de que su obra había sido consagrada por el Premio Nobel, el poeta nunca vivió la satisfacción plena de su reconocimiento, debido al peso de su sufrimiento personal.

El Legado Literario

El legado de Juan Ramón Jiménez es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes de la literatura española. Su obra, que abarca desde la exuberancia modernista hasta la depuración de la «poesía pura», ha influido en generaciones de poetas y escritores, tanto en España como en América Latina. La calidad intelectual de su poesía, su capacidad para captar la belleza esencial de la vida y su constante búsqueda de la verdad han asegurado su lugar como uno de los grandes poetas del siglo XX. A pesar de sus tensiones con otros poetas de su época, el reconocimiento internacional de su trabajo, especialmente a través del Premio Nobel, ha consolidado a Juan Ramón Jiménez como un referente de la poesía moderna.

La figura del poeta de Moguer sigue viva en las páginas de sus libros, en los recuerdos de quienes lo conocieron y en la admiración que sigue despertando su poesía.

MCN Biografías, 2025. "Juan Ramón Jiménez (1881–1958): El Poeta de la Belleza Pura y la Espiritualidad que Transformó la Lírica Española". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/jimenez-mantecon-juan-ramon [consulta: 30 de enero de 2026].