Fernando de Aragón (1488–1550): Del Trono Perdido al Mecenazgo Cultural en Valencia

Contexto histórico y político del Reino de Nápoles en el siglo XV

Durante la segunda mitad del siglo XV, el sur de Italia era un campo de batalla geopolítico donde convergían las ambiciones de las principales potencias europeas. El Reino de Nápoles, de importancia estratégica por su posición en el Mediterráneo y su riqueza agrícola, se convirtió en un territorio disputado entre la monarquía francesa y la Corona de Aragón. La intervención de la Casa de Trastámara, en especial bajo el reinado de Alfonso V el Magnánimo, consolidó el dominio aragonés sobre Nápoles, integrando así este reino a las posesiones hispánicas y abriendo una etapa de relativa estabilidad que, sin embargo, no lograría perdurar tras su muerte.

El conflicto se intensificó con la ambición francesa por recuperar el trono napolitano, lo que dio pie a sucesivas campañas bélicas en el sur de Italia. La firma del Tratado de Granada (1500) entre Luis XII de Francia y Fernando el Católico marcó un punto de inflexión: ambas coronas se repartieron el dominio napolitano, excluyendo a los soberanos legítimos de la rama local de los Trastámara, a los cuales pertenecía Fernando de Aragón, duque de Calabria.

Ascendencia real y vínculos dinásticos

Nacido en Andria (Apulia) el 15 de diciembre de 1488, Fernando de Aragón era hijo del rey Federico de Nápoles —último monarca de su linaje— y de Isabel de Nápoles, lo que lo situaba como descendiente directo de Alfonso V y miembro de pleno derecho de la dinastía Trastámara. Por su linaje, era primo carnal del propio Fernando el Católico, lo que hacía de su destino una contradicción permanente: heredero legítimo de Nápoles por derecho, y al mismo tiempo víctima política de su poderoso primo.

La nobleza napolitana, profundamente aragonesa en su composición e identidad cultural, veía en Fernando un símbolo de continuidad legítima frente a las injerencias foráneas. Este legado familiar y dinástico forjaría en él un carácter firme y cultivado, educado bajo los ideales humanistas del Renacimiento y entrenado para las funciones de gobierno, aunque su destino pronto tomaría un curso más turbulento.

Formación, primeras influencias y aspiraciones

Desde su infancia, Fernando fue educado en un ambiente cortesano refinado, rodeado de intelectuales, músicos y estrategas militares. Sus primeras lecciones, bajo la tutela de maestros italianos y aragoneses, incluían el dominio del latín, la filosofía moral, la literatura clásica y el arte de la guerra. Su contacto con la tradición napolitana y con los valores del humanismo renacentista cultivó en él una devoción temprana por las letras y la música, aficiones que lo acompañarían incluso en los momentos más adversos de su vida.

Además de su formación académica, Fernando recibió desde joven la impronta política de su casa. En 1496, su padre Federico fue proclamado rey de Nápoles, sucediendo a Fernando II (Ferrante II), y reforzando así las aspiraciones de Fernando como sucesor natural. Con sólo doce años, el joven duque de Calabria fue reconocido como heredero del trono, y comenzó a intervenir de manera simbólica en los asuntos de Estado.

Guerra por Nápoles y enfrentamiento con el Gran Capitán

La estabilidad dinástica se quebró con el Tratado de Granada (1500), que repartía el Reino de Nápoles entre los Reyes Católicos y el monarca francés. Este acuerdo representó una traición directa para Fernando y su padre, pues los despojaba de su herencia en beneficio de dos potencias extranjeras. La reacción de Fernando fue inmediata: reunió a los sectores napolitanos más descontentos y encabezó un movimiento militar para resistir la ocupación franco-española.

Sin embargo, esta iniciativa se vio pronto frustrada. Federico de Nápoles, más pragmático, aceptó una compensación económica y el título de duque de Anjou, retirándose del conflicto. Fernando, en cambio, persistió en la resistencia, apoyado por su título de duque de Calabria, heredado de su tío Alfonso II, y por un reducido pero leal ejército. Su lucha culminó en el enfrentamiento con las tropas del célebre Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, a quien se enfrentó en el campo de batalla.

La batalla decisiva se produjo el 1 de marzo de 1502, cuando las fuerzas de Fernando fueron derrotadas y él mismo capturado por las tropas aragonesas. Esta victoria no solo consolidó el dominio hispano en el sur de Italia, sino que dejó al joven duque como prisionero de Estado, planteando un dilema político al rey Fernando el Católico: eliminar a su primo podría provocar una revuelta en Nápoles, pero mantenerlo libre suponía una amenaza a su autoridad.

Traslado forzoso a la península Ibérica

La solución adoptada por Fernando el Católico fue sutil pero eficaz: ofreció a su primo prisionero la posibilidad de trasladarse a España, bajo la promesa de casarlo con Catalina de Aragón, entonces viuda del príncipe inglés Arturo Tudor. Esta estrategia diplomática ocultaba una doble intención: alejar al duque de Calabria del escenario napolitano y neutralizar sus aspiraciones al trono.

Fernando de Aragón aceptó el ofrecimiento a regañadientes y llegó a Barcelona en 1502, iniciando así una nueva etapa de su vida, marcada por el desarraigo y la constante vigilancia. Pronto descubrió que la promesa matrimonial era una farsa: Catalina ya estaba comprometida con Enrique VIII de Inglaterra, lo que confirmaba que su presencia en la península era meramente preventiva.

Durante sus primeros años en Castilla, tras la muerte de Isabel la Católica en 1504 y el rechazo de la regencia del Rey Católico por parte de los nobles castellanos, Fernando redobló su intervención en los asuntos italianos y fue finalmente nombrado lugarteniente general de Cataluña en 1506. Este cargo parecía una rehabilitación política para el duque, hasta que ocurrió un episodio decisivo que marcó su destino: el encuentro con Germana de Foix.

Reclusión en Játiva y vida intelectual

La designación como lugarteniente de Cataluña en 1506 parecía anunciar una lenta reintegración de Fernando de Aragón en los círculos de poder peninsular. Sin embargo, ese mismo año, una nueva figura irrumpió en su vida: Germana de Foix, sobrina de Luis XII de Francia, enviada a Barcelona para casarse con el Rey Católico. Las fuentes de la época se debaten entre el relato romántico de un enamoramiento súbito entre Germana y Fernando y las interpretaciones más políticas, que apuntan a una reacción instintiva del duque ante la reaparición de intereses franceses en su entorno.

Cualquiera que fuera el trasfondo, lo cierto es que Fernando intentó huir a Francia, acción que precipitó su detención por orden expresa del monarca. A partir de entonces, se le asignó como “residencia oficial” el castillo de Játiva, una imponente fortaleza que en realidad funcionaba como prisión. Sin embargo, el encarcelamiento del duque fue inusualmente benévolo. Se le permitió mantener su séquito, disfrutar de una renta adecuada, y lo más importante: conservar su magnífica biblioteca, que ya entonces era considerada una de las más valiosas de su época.

Durante dieciséis años de reclusión, Fernando se volcó en el estudio, la recopilación de manuscritos y la música, dos pasiones que canalizaron su energía intelectual. En lugar de resentirse, supo convertir su aislamiento en una etapa fecunda de crecimiento cultural, alejándose de las intrigas y pulsiones políticas que habían marcado su juventud.

Rebelión de las Germanías y oportunidad inesperada

La vida apacible del duque en Játiva fue interrumpida en 1521, cuando estalló la revuelta de las Germanías en Valencia. En su avance, los rebeldes asaltaron la fortaleza de Játiva, liberando sin saberlo a un personaje cuya historia les era ajena. Al descubrir su identidad, los agermanats vieron en Fernando de Aragón una oportunidad para legitimar su rebelión contra el joven Carlos V y sus ministros extranjeros.

Entre las propuestas más extravagantes, los insurrectos llegaron a plantear un matrimonio con la reina Juana la Loca, que aún ostentaba legitimidad simbólica como heredera de los Reyes Católicos. Sin embargo, el duque, curtido por traiciones anteriores, rechazó todas las ofertas. Su negativa no se debió solo a la prudencia política, sino también a una clara falta de empatía con los ideales populares de la rebelión, que confrontaban abiertamente con su visión aristocrática y humanista del poder.

Esta neutralidad estratégica fue premiada por el emperador Carlos V tras la derrota de los agermanats. El 13 de diciembre de 1521, Fernando fue formalmente liberado y poco después se le confió una misión honorable: encabezar la comitiva que recibió a Isabel de Portugal, prometida del emperador. El gesto selló su reinserción en la alta política y preludió uno de los episodios más singulares de su vida: su boda con Germana de Foix.

Matrimonio con Germana de Foix

El matrimonio entre Fernando de Aragón y Germana de Foix se celebró en Sevilla en 1526, apenas unas semanas después del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal, quienes fungieron como padrinos de ambos desposorios. Más allá del simbolismo político, el matrimonio entre Fernando y Germana representó la reconexión de dos destinos interrumpidos veinte años antes, cuando se conocieron en Barcelona.

Germana, viuda por segunda vez y ya sin expectativas dinásticas, encontró en Fernando un compañero intelectual y cultural. La ceremonia selló también la plena rehabilitación del duque, que pasó en pocos años de prisionero olvidado a figura central en la corte imperial. La pareja proyectaba una imagen de nobleza cortesana refinada, y pronto se convertirían en virreyes de uno de los reinos más turbulentos pero culturalmente ricos del Imperio: el Reino de Valencia.

Nombramiento como virrey de Valencia

El 28 de noviembre de 1526, Fernando de Aragón y Germana de Foix tomaron posesión del virreinato de Valencia, instalándose en el imponente Palacio del Real. El nombramiento respondía a múltiples estrategias del emperador: premiar la lealtad de Fernando, reforzar la legitimidad imperial en una región sacudida por la reciente revuelta de las Germanías, y consolidar una corte cultural que sirviera como modelo de civilización y orden.

Fernando se convirtió así en uno de los hombres más influyentes del sistema político de Carlos V, según lo describiera el historiador M. Fernández. Aunque su papel como virrey fue en gran medida ceremonial, su presencia garantizaba la estabilidad social y el prestigio cultural del Reino. El emperador delegó en ellos la tarea de transformar Valencia en un centro de civilización renacentista, una misión que el duque asumió con entusiasmo.

Durante su virreinato, Fernando pudo finalmente volcarse en sus intereses intelectuales y artísticos. Apoyado por una nobleza local dispuesta a acompañar las aspiraciones cortesanas de sus virreyes, convirtió Valencia en una corte resplandeciente de música, poesía y debate humanista. Este renacer cultural, que abordaremos en detalle en la tercera parte, se consolidó como uno de los legados más duraderos de su mandato.

La corte valenciana como foco cultural

El virreinato de Fernando de Aragón y Germana de Foix transformó a Valencia en uno de los centros culturales más dinámicos de la Europa del Renacimiento. A partir de su instalación en el Palacio del Real, la ciudad vivió una etapa de esplendor artístico sin precedentes, impulsada por el refinado gusto del duque y la voluntad política de proyectar una imagen de corte culta y armoniosa tras la convulsa rebelión de las Germanías.

Los virreyes fomentaron la vida cortesana a través de fiestas, certámenes literarios, representaciones teatrales y conciertos, todos ellos patrocinados por la aristocracia local. La nobleza valenciana, deseosa de reafirmar su prestigio, se volcó en estas actividades, generando una sinergia entre poder y cultura que dio frutos notables. Bajo esta atmósfera vibrante, Valencia se consolidó como capital estética del levante hispánico, desplazando incluso a otras cortes menores.

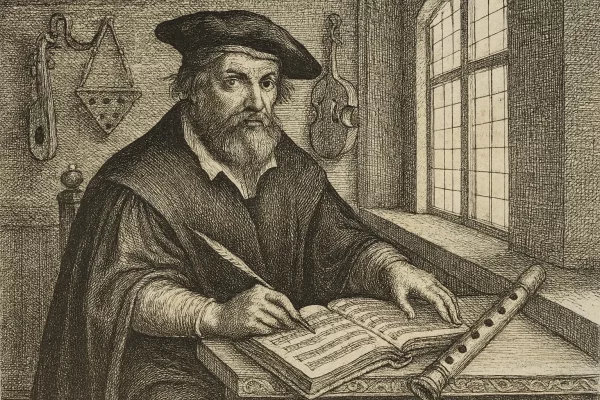

El Cancionero de Uppsala y su importancia

Uno de los legados más tangibles del mecenazgo de Fernando de Aragón es el célebre Cancionero de Uppsala, también conocido como Cancionero del Duque de Calabria. Esta antología, impresa en Venecia en 1556 y descubierta siglos después en la universidad sueca de Uppsala, contiene madrigales, villancicos y canciones cortesanas que reflejan el ambiente artístico de la corte valenciana.

Entre los compositores representados destacan Pedro de Pastrana, Cristóbal de Morales, Juan de Cepa, Mateo Flecha el Viejo y su discípulo Fernando de Cárceres, figuras clave de la música hispánica del siglo XVI. La obra constituye un testimonio inestimable del Renacimiento musical ibérico, y su conexión directa con el duque de Calabria resalta su papel como impulsor del arte sonoro en el entorno virreinal.

El Cancionero no solo evidencia la dimensión musical de la corte, sino que también representa un puente entre la tradición napolitana y la modernidad polifónica hispana, integrando influencias mediterráneas en un repertorio de sabor local, lleno de alusiones poéticas y elementos populares.

Ampliación de la biblioteca y matrimonio con Mencía de Mendoza

Tras la muerte de Germana de Foix en 1536, Fernando se sumió en una etapa de recogimiento, que pronto orientó hacia su otra gran pasión: los libros. Su biblioteca, ya célebre en tiempos de su reclusión en Játiva, se amplió considerablemente durante su residencia valenciana. El duque emprendió una ambiciosa campaña de recuperación de los libros de su bisabuelo Alfonso el Magnánimo, dispersos por diversas ciudades de España e Italia.

Esta empresa de reconstrucción bibliográfica se vio favorecida por su segundo matrimonio, celebrado en 1539 con Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete, una de las mujeres más cultas y refinadas de su tiempo. Mencía compartía el gusto por la lectura, el coleccionismo artístico y la reflexión humanista, y pronto se convirtió en colaboradora y promotora activa del programa cultural del duque.

Bajo la influencia de Mencía, la biblioteca del Palacio del Real se enriqueció con manuscritos raros, incunables, traducciones clásicas y tratados filosóficos, reflejando un ideario renacentista amplio, cosmopolita y erudito. A la muerte de Fernando, esta colección fue trasladada al monasterio de San Miguel de los Reyes, proyecto monástico impulsado por él mismo, y hoy parcialmente conservada en la Biblioteca Universitaria de Valencia.

Muerte, legado bibliográfico y memoria histórica

Fernando de Aragón falleció en Valencia el 26 de octubre de 1550, después de haber gobernado durante casi un cuarto de siglo como virrey. Su muerte puso fin a una vida marcada por los contrastes entre la caída y la redención, entre el destierro político y la gloria cultural. Aunque nunca logró recuperar la corona napolitana que consideraba suya por derecho, dejó un legado profundamente significativo en el ámbito artístico, intelectual y urbano.

Su biblioteca, una de las más notables del Renacimiento hispánico, sobrevivió parcialmente a las guerras, los saqueos y el olvido. Su recuperación y estudio son aún hoy tareas pendientes en el ámbito académico, aunque su valor histórico resulta incuestionable. La institución que alberga parte de sus volúmenes, la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, guarda aún códices y textos que permiten entrever el universo mental del duque.

Su impulso al patronazgo musical y literario convirtió a Valencia en un referente estético, que influyó en generaciones posteriores y proyectó un modelo de corte renacentista en el contexto hispánico, a menudo más centrado en lo bélico o teológico. La capacidad de Fernando para integrar sus pasiones culturales en la gestión política lo distingue como uno de los pocos virreyes que supieron transformar su función institucional en plataforma de creación.

Revaloración histórica de Fernando de Aragón

Durante siglos, Fernando de Aragón fue una figura secundaria en la historiografía española, eclipsado por las grandes narrativas imperiales de Carlos V o por las gestas militares del Gran Capitán. No obstante, los estudios recientes han reivindicado su papel como puente entre Italia y España, como símbolo de un humanismo aristocrático capaz de sobrevivir a la derrota y reinventarse en el exilio.

Su vida representa una paradoja brillante: el hombre que fue despojado de un trono acabó conquistando una ciudad desde la cultura. Su mecenazgo no fue un lujo decorativo, sino una forma de reafirmar su dignidad nobiliaria, de convertir la erudición en resistencia simbólica. En tiempos de convulsión política y cambios dinásticos, Fernando supo ofrecer una visión distinta del poder: no como imposición, sino como elevación del espíritu.

Hoy, el recuerdo del duque de Calabria sobrevive en los archivos, en los manuscritos y en las melodías del Cancionero de Uppsala. Su legado nos recuerda que, incluso en los márgenes del poder, hay espacio para la creación, la belleza y la memoria.

MCN Biografías, 2025. "Fernando de Aragón (1488–1550): Del Trono Perdido al Mecenazgo Cultural en Valencia". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/aragon-fernando-de-duque-de-calabria [consulta: 5 de octubre de 2025].